不動産相続で税額に数百万円の差?「土地評価」に強い税理士の選び方

ご両親が遺してくれた、大切な実家や土地。しかし、いざ相続となると、その不動産が原因で、本来払う必要のなかった多額の相続税を納めてしまうケースが後を絶ちません。

「同じ土地なのに、どの税理士に頼むかで納税額が数百万円も変わる」――。

これは、決して大げさな話ではないのです。

こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。

相続税の計算において、預貯金であれば金額は誰が見ても同じですが、不動産、特に「土地」の評価は非常に複雑で、税理士の知識と経験、そして「一手間」をかけるかどうかで、その評価額は大きく変わります。

この記事では、あなたが不動産相続で損をしないために、なぜ税理士によって評価額に差が出るのか、その具体的な仕組みと、相続税を合法的に抑える「土地評価」に強い税理士の選び方を、プロの視点から徹底解説します。

目次

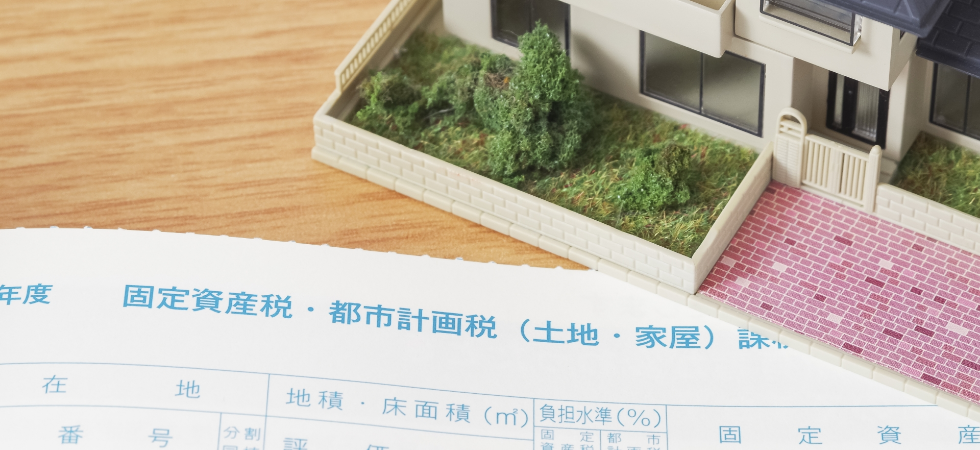

最重要その評価額、間違っていませんか?相続税と固定資産税の”決定的”な違い

不動産を相続した方が、最初に目にする不動産の評価額。それは、毎年送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載された「固定資産税評価額」ではないでしょうか。

そして、多くの方が、「この金額を基に相続税を計算すればいいのだろう」と、誤解してしまいます。

- 固定資産税評価額とは?

目的:固定資産税や都市計画税、不動産取得税などを計算するための基準額。

誰が決めるか:各市町村(東京23区は都)

評価のタイミング:3年に1度、見直される。 - 相続税評価額(相続税路線価)とは?

目的:相続税や贈与税を計算するためだけの基準額。

誰が決めるか:国税庁

評価のタイミング:毎年1月1日に評価され、7月頃に公表される。

一般的に、相続税評価額は、実際に市場で取引される価格(時価)の80%程度、固定資産税評価額は70%程度を目安に設定されています。この時点で既に金額が違う上、相続税の計算では、ここからさらに専門的な評価減を適用していくのです。

相続税の申告で、固定資産税評価額をそのまま使うのは絶対にやめてください。両者は計算の目的が全く異なり、ほとんどの場合、相続税評価額の方が低くなります。もし固定資産税評価額で申告すれば、不必要に高い相続税を支払うことになります。

簡単シミュレーション「不動産相続税」は、いくらかかる?

では、実際に不動産を相続した場合、どれくらいの相続税がかかるのでしょうか。東京都内のごく一般的なご家庭を例に、簡単なシミュレーションをしてみましょう。

- 相続人:母、長男、長女の3人

- 遺産総額:1億2,000万円

- 土地・建物(相続税評価額):8,000万円

- 預貯金などの金融資産:4,000万円

ステップ1 基礎控除を引く

まず、遺産総額から「基礎控除額」を差し引きます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 相続人の数)

このケースでは、3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。

課税対象額 = 1億2,000万円 – 4,800万円 = 7,200万円

ステップ2 相続税の総額を計算する

次に、課税対象額を法定相続分で分け、それぞれの税額を計算します。

・母:7,200万円 × 1/2 = 3,600万円 → 税額 520万円

・長男:7,200万円 × 1/4 = 1,800万円 → 税額 220万円

・長女:7,200万円 × 1/4 = 1,800万円 → 税額 220万円

相続税の総額 = 520万円 + 220万円 + 220万円 = 960万円

ステップ3 配偶者の税額軽減を適用

ここで重要なのが、「配偶者の税額軽減」です。配偶者が相続した財産が、法定相続分(この場合は1億2,000万円の半分の6,000万円)または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税はかかりません。

よって、母の相続税520万円は0円になり、実際に納めるのは子供2人分の合計440万円となります。

この計算の出発点である「不動産の評価額8,000万円」が、もし専門家である税理士の力で7,000万円に下がったら、全体の税額も大きく変わることはご理解いただけるでしょう。これこそが、不動産評価に強い税理士を選ぶべき理由です。

なぜ、税理士によって「相続税評価額」が変わるのか?

では、なぜ同じ土地でも、依頼する税理士によって「相続税評価額」に差が生まれるのでしょうか。

その答えは、土地が持つ固有の「マイナス要因」を、評価額にどれだけ正しく反映させられるか、という点にあります。

土地の評価は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて行われ、その基準となる路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。しかし、これらはあくまで道路に面した標準的な土地の価格です。

実際の土地には、一つとして同じものはありません。いびつな形、崖地、騒音、日当たり…といった個別の事情を、専門的な知識を用いて評価額から差し引いていく。この「一手間」こそが、プロの腕の見せ所であり、納税額に数百万円の差を生むのです。

具体例 数百万円の差を生む「土地評価減」のテクニック

1.土地の形状による評価減(不整形地補正)

相続する土地は、きれいな長方形や正方形とは限りません。L字型や三角形、旗竿地(通路の奥に敷地がある土地)など、使い勝手の悪い「不整形地」は、その形状に応じて評価額を最大40%も減額できる可能性があります。経験豊富な税理士は、机上の計算だけでなく、実際に現地を訪れ、測量図と照らし合わせながら、最大限の補正が適用できないか検討します。

2.周辺環境による評価減

例えば、土地のすぐ近くに高圧線が通っていたり、墓地が隣接していたり、線路沿いで騒音がひどかったりする場合、その土地の利用価値は下がると考えられます。こうしたマイナス要因も、交渉次第で評価額の減額(10%程度)が認められるケースがあります。これらは画一的なルールがないため、税理士の経験と交渉力が問われる部分です。

3.小規模宅地等の特例の活用

亡くなった方が住んでいた土地や、事業をしていた土地については、「小規模宅地等の特例」という制度を適用することで、土地の評価額を最大80%も減額できます。これは相続税における最も強力な節税策の一つですが、適用要件が非常に複雑です。不動産に強い税理士は、家族構成や土地の利用状況を丁寧にヒアリングし、この特例を最大限に活用できる分割案を提案してくれます。

失敗しない!「不動産評価」に強い税理士を見分ける4つの質問

では、どうすれば不動産評価に強い、信頼できる税理士を見つけられるのでしょうか。無料相談などの場で、ぜひ以下の4つの質問をしてみてください。

- 「先生は、土地の評価の際に現地調査をされますか?」

「はい、必ず行います」と即答できる税理士は信頼できます。机上の空論ではなく、自らの足で土地のマイナス要因を探しに行く姿勢があるかどうかが、最初の見極めポイントです。 - 「過去に、どのような土地の評価減を適用された実績がありますか?」

これまで解説したような「不整形地補正」や「周辺環境による評価減」など、具体的な実績をよどみなく説明できる税理士は、経験豊富である証拠です。 - 「不動産鑑定士との連携はありますか?」

特に評価が難しい不動産の場合、税理士だけでなく、不動産鑑定士の意見書が評価減の強力な根拠となることがあります。他の専門家と連携するネットワークを持っているかどうかも、重要な指標です。 - 「セカンドオピニオンにも対応していますか?」

すでに他の税理士が算出した評価額に疑問を持っている場合、その評価が適正かどうかを第三者の視点から検証してくれる「セカンドオピニオン」に対応しているかも聞いてみましょう。これに快く応じてくれる税理士は、自らのスキルに自信を持っていると言えます。料金については、こちらの記事「相続税の税理士費用はいくら?」も参考にしてください。

「不動産相続と税理士選び」まとめ

- 相続税の計算では「固定資産税評価額」を絶対に使ってはいけない。必ず「相続税評価額(路線価)」で計算する必要がある。

- 相続税において、不動産、特に土地の評価は税理士のスキルで大きく変わる。

- 土地の形状や周辺環境といった「マイナス要因」を正しく評価に反映させることで、数百万円単位の節税が可能になる。

- 「小規模宅地等の特例」を最大限に活用できるかどうかも、税理士の腕の見せ所。

- 良い税理士は、現地調査を厭わず、評価減の実績が豊富で、他の専門家との連携もスムーズ。

不動産は、多くの場合、相続財産の中で最も大きな割合を占めます。だからこそ、その評価をどの税理士に任せるかが、相続税の納税額、ひいてはあなたの手元に残る財産を大きく左右するのです。